Minha vó sempre repetiu: “tudo que é demais, tudo que é exagero, faz mal”. Ela cumpre com essa máxima? Certamente que não. Minha avó, que amo muito, só para deixar claro, é mais do “faça o que eu digo, não faça o que eu faço”. Em todo caso, essa introdução não é para discorrer clichês e ditados ou lugares comuns. É para te trazer aqui pertinho de mim, pessoa que lê. Pra gente criar um laço, ter um momento gostoso nesse monte de palavras escolhidas ao acaso. Viu como já estamos mais íntimos agora que você sabe disso? Pois bem, sigamos como amálgamas.

Final de 2024. Eu recebo uma avaliação sobre mim: de que sou excessivo — principalmente em um aspecto da sexualidade. Bem, essa avaliação veio de quem pode fazê-la, obviamente. Ao que tudo indica, há ainda outros que concordam com essa visão. Desde então eu tenho pensado muito no assunto. Ao invés de desassociar, eu assumi a possibilidade e comecei a pensar “e se eu sou excessivo mesmo?”. Será que isso seria simplesmente ruim? Se fosse, eu poderia fazer algo a respeito? Questões demais, autor de menos. Quiçá, as respostas precisassem ser entendidas. Para tanto, busquei amigas e amigos, levei para a terapia e busquei meus eus interiores, recorrendo a memórias e toda sorte de recursos que eu dispusesse. Fato é, eu fiquei impactado com isso. Assim, comecei uma jornada.

Já adianto que não terminei. Talvez nunca termine. A vida é assim, no fim das contas. E isso é ótimo. Outrossim, se eu tivesse minhas respostas fechadas e prontas, certamente não me preocuparia com retornos que os outros me colocassem. Meu mundo seria um purgatório de certos e errados meus, tão prontamente eu quisesse ignorar a complexidade das coisas. E, se fosse assim, talvez eu fosse constantemente feliz (o que, na prática de quem é senciente e consciente, não é possível).

Foto por Finn Semmer

Seja como for, fui às amizades. Expus o ocorrido e pedi uma opinião sincera. Entre muitas respostas, meus amigos e minhas amigas trouxeram grandes momentos em que cometi gafes, em que falei mais do que precisava e até outros nos quais eu ofendi alguém. Um deleite relembrar e perpassar meus defeitos, saboreando as falhas e aceitando que fiz aquilo mesmo. Um deslumbre. Contudo, nenhum deles e nenhuma delas acha que eu seja demais. No geral, a percepção deles é a seguinte: você (autor aqui) é extrovertido, gosta de muitos assuntos, se sente confortável em falar com os outros. Em algumas vezes, se empolga muito, mas isso não é demais. Não é sempre. Não é, sequer, frequente.

Com essas respostas, eu levantei mais perguntas do que antes. E o fato de eu não estar colocando-as aqui, é porque isso é um texto dissertativo (é?!) e não uma lista de perguntas (uma lista de perguntas pode ser dissertativa? — acho que não… acho). Contudo, algumas são insumo desses parágrafos. Por exemplo, qual é a frequência em que falar demais me tornaria demais? E outra, demais em que sentido? Em falar demais, sem parar, tal como um rio desaguando informação sem cessar? Demais em interagir muito, ao ponto de causar desconforto no outro? Demais em fazer coisas demais? Me empolgar demais? Criticar demais? Rir demais? Listar demais? Ora, demais no quê?

De todos a quem recorri, um amigo e uma amiga foram um tanto quanto mais detalhados em suas respostas. Esse amigo disse que não sou excessivo ao ponto de criar desconforto aos outros, nem que eu seja inconveniente ou cause incômodo constantemente. Ele me lembrou de momentos em que fui exagerado em falar coisas fora de hora ou até mesmo fui grosseiro. Mas não tanto como qualquer outra pessoa pudesse ser. Assim, na qualidade de extrovertido, eu sou meramente mais comunicativo do que um apanhado de pessoas próximas. Dentre todas as respostas, a dele foi uma das mais completas e gerou uma reflexão interessante. Só que não ‘resolve’ tudo, afinal, há um contexto e é a convivência.

No passado, amigos que viveram comigo manifestaram a opinião de que era difícil viver comigo ou me acompanhar, porque eu simplesmente fazia coisas demais. Claro, no contexto em que dividia a casa com um amigo e eu cursava duas graduações ao mesmo tempo e dormia muito pouco para dar conta dessa rotina, certamente ele poderia ter essa impressão. Outros amigos comentavam que eu fazia parecer fácil ter diversas atividades simultâneas, mais graduações e vida social. Porém, apesar da visão incrível que tinham de mim, as comparações não eram boas. Primeiro, eu não tinha uma qualidade de vida tão boa para conseguir me dedicar às coisas que fazia — eu dormia pouco. Eu até podia ver meus amigos e saía de vez em quando com amigas, mas isso era espaçado. Eu saí das redes sociais à época e eu vivia cansado e até estressado com pequenas coisas. Contudo, eu não reclamava das coisas. Sempre achei que reclamar por reclamar não ajuda, que no geral, atrapalha. Obviamente isso vem da minha vontade de me distanciar de quem fala “faça o que eu mando e não o que eu faço”, cuja vida era reclamação sem ação. Além disso, eu não faço muitas coisas ‘demais’. O tempo que eu uso para ler um mangá, escrever um texto, jogar RPG ou estudar, é o mesmo tempo que eu usaria para ver muitas coisas em um Instagram ou publicar coisas no X, finado Twitter. A quantidade de vezes que amigas iam à baladas e beijavam era uma quantidade superior em horas do que eu passava para estudar bioquímica ou história da alimentação. Eu não fazia demais e nem nunca fiz. Mas aí, se moro com quem quer se destacar no emprego, se aprofundar em muitos assuntos e se graduar em uma federal, mas que não consegue criar uma rotina de investir tempo para essas coisas, entretanto, consegue organizar 3 churrascos por mês, acho que a frustração dele não era comigo. Eu era o alvo. E nesse sentido, eu certamente sou demais se comparar do jeito enviesado. E, claro, o fato de que eu estava solteiro e sem ficar com outras ou outros, passou despercebido por esses amigos. Eu ainda tinha toda uma questão de sexualidade não resolvida, não explorada, não vivida e bem desentendida. E esse foi o ponto que aquela amiga do retorno interessante trouxe.

Sabe quando a gente tem uma amiga boa, mas boa mesmo? Daquela que discute com a gente num nível de questionamento que não deixa a desejar? Que não recorre a respostas mágicas ou qualquer sorte de bobagem que não seja justamente a consequência dos nossos atos e a responsabilidade das nossas ações? Pois é, essa amiga é assim. Um debulho e maravilhosa. E foi com ela quem mais discuti. E aqui, antes do texto beirar uma intimidade muito preocupante, pessoa que me lê, vamos tomar medidas para não ser demais para você. A conversa com ela foi boa, levantando perguntas no processo. E o assunto da sexualidade obviamente veio à tona: já que eu poderia ser sexualizado demais. E isso é algo não incomum em homens gays (tem literatura, vídeos no Youtube, artigos na internet todinha que abordam o tema). Poderia até ser compulsão, quem sabe? Quem sabe eu mesmo não deixei de fazer ainda mais coisas porque estava ocupado pensando em ou exercendo sexo. Ora, certamente poderia ser uma possibilidade. Mas, quanto à compulsão, vou deixar para checar na terapia — só pra ter certeza, afinal, eu quero investigar todas as possibilidades — e não nestes parágrafos.

De onde veio esse questionamento, esse retorno? Ora, do incômodo de um parceiro, da convivência comigo. Para deixar o mundo ciente, de todos meus namoros, oito ao todo, eu só namorei duas pessoas extrovertidas. Não sei se eu tenho um tipo, mas aconteceu que o restante todinho compõe cores de timidez e notas de mostrar-se e expressar-se pouco em público. Em todo caso, eu sempre fui o mais falante e expressivo na relação.

Agora, segundo meu parceiro, eu sexualizo demais as coisas. Os comentários, as piadas, os toques, a libido… É de eu ver um cara bonito e comentar, seja um ator ou um aleatório num café. É por dizer que faria fulano e ciclano e mais um bocado de isso e aquilo. É também sobre interagir virtualmente, durante viagens, no mesmo campo. A visão dele certamente captura uma frequência muito maior do que dos amigos. Mas aí, o convívio captura tudo, não é mesmo? E, para um introvertido, acho que pode ser demais, muitas das vezes. Durante as conversas com meu parceiro, após a avaliação dele sobre meu comportamento, questionei sobre quem concordava com essa opinião dele de que eu sou sexualizado demais. Eis que o concordante é um amigo além do introvertido, que, a meu ver, é muito desconectado da sexualidade. Aí, é claro que o sujeito se incomodaria, não? Um cachorro lambendo as próprias bolas iria incomodar por estar mais sintonizado do que ele.

Foto por Ketut Subiyanto

Após essa iluminação de quem tem essa visão, acho que o ‘demais’, sempre relativo, se torna muito momentâneo, muito circunstancial. No fim, não era tanto sobre mim. Acontece, que este texto é sobre mim (mas só?), assim como minha busca. Mas, e se, de fato, eu for demais em vários momentos? Na conversa com a minha ‘best’, eu falei do outro amigo que nem se interessa tanto por sexo assim. Então ela trouxe uma interpretação de Lacan: Difícil sentar ao lado de quem é livre. Desse modo, faz sentido que algumas pessoas sintam-se incomodadas. No fim, todo mundo pode incomodar todo mundo. Mas, da maneira como coloquei, fica parecendo que eu me entendo como livre, certo? Então, vamos elaborar isso.

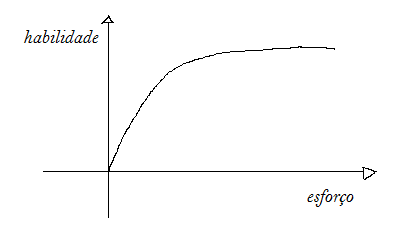

Em comparação a algumas pessoas, eu realmente acho que posso ser mais livre sim, no assunto sexualidade. Primeiro, eu não sou um homem hétero. Isso, por si só, já me obrigou a pensar minha sexualidade mais do que a maioria dos homens cis e heterosexuais contemporâneos a mim. Ainda, o assunto sexo sempre me interessou. Eu, dos três anos (idade na qual descobri como eram feitos os bebês) em diante, sempre me aproximei do assunto. Aos oito anos eu lia um livro de biologia do Telecurso 2000 e entendia termos como gônadas, espermatozóide, óvulo, fecundação, penetração, gestação e afins. Aos doze eu caçava, nos faróis do saber (bibliotecas públicas de Curitiba), livros que explicavam masturbação, partos, desejo sexual ou qualquer forma de saciar a curiosidade sobre o assunto. Na adolescência eu tinha conhecimento sobre ISTs (DSTs à época), métodos contraceptivos, riscos do contato com fluidos, problemas da má higiene genial para desenvolvimento de infecções. Eu claramente consumia toda porcaria rasa que passava na televisão sobre, e revirava os olhos às perguntas que eram óbvias, para mim, nos programas da tarde e da madrugada, como Programa Livre (SBT, 91-99) e Altas Horas (Globo, 99 em diante) — gente, claro que sexo oral não engravida, o esperma vai ser digerido antes, pelo amor do seu deus. Eu também consumia revistas de curiosidades, coisas como: 150 perguntas e respostas sobre sexo. E mais muitas coisas. Era o único assunto que eu me interessava e consumia? Claro que não. Eu amava (e amo) ler e conhecer coisas. Tinha tanto interesse por sexualidade quanto por dinossauros, Pokémon, jogos, histórias em quadrinhos, mangá, química e comportamento humano. Saber das coisas e aprender é muito prazeroso. Me dá angústia não questionar os porquês das coisas, assim como os comos, quantos, os o quês e os ondes.

O que acontece, é que, na nossa sociedade ocidental americana, sexo não é conversado, quiçá discutido, livremente. Então, quando eu via que podia responder às dúvidas mais simples de quem estava ao meu redor, passei a ter mais prazer ao saber e falar do assunto. Ora, como homem LGBT+, eu tive que lidar com tudo que achava que sabia sobre mim mesmo. O fato de ter sido criado por uma família religiosa, a culpa cristã exalando em cada poro, e as questões de ter uma origem humilde, em que ninguém teve apreço ou tempo por conhecimento, fizeram minha jornada pessoal precisar de bastante aprendizado para me libertar de conceitos errados. Foi lendo muito artigo (como jovem adulto, dos 22 aos 25) que eu consegui entender que minha sexualidade não estava errada. Eu, mesmo com muita informação, fui me assumir pra mim mesmo muito tarde, já com vinte e cinco anos. E isso era só um começo: as questões da sexualidade experienciada tardiamente são comuns em gays, que acabam desenvolvendo comportamentos de risco para viver uma adolescência tardia. Sem contar coisas como descobrir-se sexualmente com um parceiro. Ainda, relações com o corpo, os pontos sobre a prática sexual em si, a falta de informação especializada sobre vivência e saúde gay, e tantos outros fatores são fundamentais ao entendimento de quem se identifica na sigla LGBTQIAPN+. Se a gente pensar um pouco, isso seria bem esperado, ainda mais num mundo em que o orgasmo feminino foi ‘descoberto’ há poucas décadas pelos homens. Dá pra imaginar, que pro cara que é heterossexual, que nunca teve a sexualidade questionada em si, nem precisou se justificar (para si mesmo ou para outros), que alguém que trate o assunto com naturalidade no dia a dia, isso seja algo potencialmente excessivo. No mais, acabo por ser alguém que gosta do assunto e está aberto a falar sobre. E a ouvir também.

O que as pessoas esquecem, é que sexualidade permeia tudo. Pessoas queer não seriam mortas se a sexualidade delas não incomodasse. E não é o ato sexual de penetração (considerando que isso é uma modalidade que ocorre) ou qualquer prática que leve ao orgasmo (ou mero gozo). Sexualidade é tudo, bebê. É você se achando bonita ou feio em frente ao espelho. É seu gesto feminino de mexer as mãos e alinhá-las à cintura. É sua carinha fluída que atrai quem tem interesse. É sua masculinidade expressada por sua voz. E, obviamente, todos são fatores lidos pela lente da cultura e sociedade. E se estamos vivos no tempo de agora, nós iremos ser lidos pelo tempo de agora. A sexualidade está no cerne disso tudo. Na roupa, na entonação, nos gestos, na atração, no amor, na foda, no chá de bebê (gente, nós parabenizamos pessoas heterossexuais por terem transado e feito um feto), na forma do beijo, nos componentes do seu DNA. E eu sou só uma pessoa que enxerga sexualidade nisso tudo — há outras.

Então, sou eu excessivo, ou esse é só um desabafo inútil? Bem, não acho que desabafos sejam inúteis. Seja como for, eu sempre serei um pouquinho demais. Em alguns dias, bastante; em outros, pouco. Acho que o lance é ter consciência disso. Eu certamente irei comentar sobre sexualidade quando o assunto surgir. E certamente estarei com ouvidos dispostos quando alguém quiser me falar sobre. Preparado para acolher quando for preciso, e partilhar na hora em que for conveniente. Afinal, eu posso ajudar a resolver a dúvida ou a angústia de alguém — nem que seja para recomendar um profissional. O que importa é que isso faz parte das interações humanas. Sexuadas ou não. No que tange qualquer assunto, eu sempre vou ser demais para alguém. E esse é o custo da convivência. Assim, quanto à sexualidade, concluo que eu só não sou uma ‘orelhinha virgem’. Agora, me conta, e você?

c[_]