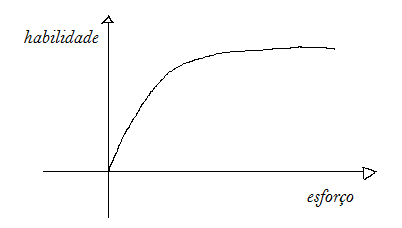

Minha amiga e eu estávamos conversando. Falávamos coisas triviais, de um comum provinciano e, quiçá, bucólico. Durante o diálogo, a irmã dela tornou-se assunto fazendo minha interlocutora lançar a seguinte afirmação: “Minha irmã desenha muito bem, cara! É dom!!!” Obviamente, eu discordei no instante seguinte. Mas ela insistiu: “Não, é dom sim!!! Veja bem, ela desenha desde pequena, todo dia, sabe?! E olha, ela ficou boa. Consegue capturar detalhes e fazer estilos diferentes. Sem ninguém a ensinar… Só pode ser dom!!!” Desisti de argumentar naquele instante (devemos conhecer batalhas perdidas, principalmente quando o momento não é adequado). Contudo, decidi escrever sobre aquilo que me mostram como “dom”. E não, minha amiga, não há isso em sua irmã.

“Por favor, não repare na bagunça.”

“Sinta-se em casa.”

“Aceita algo para beber?”

“Me desculpe por qualquer coisa”

“Quer jogar também?”

“Vamos marcar algo um dia desses.”

Quem nunca ouviu coisas assim? Se não as mesmas frases, outras similares. Considero, partindo de um contexto de vida em sociedade, impossível alguém não ter ouvido, senão falado, tais frases. São típicas frases dos infinitos protocolos sociais ao quais estamos submetidos. Nada mais do que um manual de como viver, certo?! Talvez. Protocolos se confundem com educação, boas maneiras, ou mesmo regras circunstanciais. Contudo, é preciso distinguir, aqui, do que vou falar. Meu foco, caro leitor, são aqueles que advém de uma limitação “imposta” e aceita para os comportamentos, não apenas falados, das pessoas em suas relações para com outrem. Sobretudo quando o contexto volta-se para uma relação humana.

Num primeiro momento, temos esses protocolos de rotina. Como a ideia de se desculpar, mesmo sem sabermos se fomos desagradáveis ou não. Ou de demonstrar humildade ao pedir que não deem atenção à nossa bagunça (que é outra forma de desculpa para algum comportamento ou situação). O intuito é não criar conflitos, através de uma educação treinada – que muitas vezes não condiz com o que queremos. Em numerosas situações comportamo-nos de acordo com os pressupostos culturalmente moldados, seja para não magoar, desapontar, irritar ou gerar desconforto. O que, até certo ponto, é bastante útil e benéfico, mesmo porque esses protocolos surgem de consensos coerentes em algum nível – já pensou se ninguém respeitasse espaços pessoais, privacidade no banheiro ou horários consensuais? Pense em alguém te visitando e mexendo nas suas xícaras favoritas, sem que você tenha deixado. Ou num passageiro dando pitacos na direção de um motorista de ônibus. Não teria sequer sentido.

De certo, não estou aqui para discorrer sobre esses protocolos especificamente. Muito menos para abordar a tênue linha entre tais comportamentos e suas dependências morais (ou correlações…). Meu interesse engloba tudo que não deve ser feito, como “mandamento” social, bem como questionar o porquê disso ser assim. Por exemplo, sempre que conhecemos alguém e fazemos um novo amigo, temos uma série de atitudes inapropriadas para fazer ou falar — Legítimas proibições consensuais. Certos assuntos não categorizados, praticamente, como tabu. E nem são conteúdos envoltos por temas chocantes ou asquerosos, mas sim relacionados ao que somos e queremos de fato. Socialmente, parece muito mais fácil falar de cirurgias, serial killers, o sofrimento alheio, do que do que se sente lá no fundo.

Quando nos abrimos ou deixamos de lado todas as máscaras comportamentais, ficamos, nitidamente, vulneráveis, expostos e, possivelmente, mais inseguros. Entretanto, ao fazer isso criamos um ambiente insustentável para quem é desconhecido. Mas pense, quando um estranho se abre, como você reage? Categorizá-lo como louco é bem comum. Quem sabe de carente. De incomum? Quiçá, de estranho? Algo assim, na maioria dos casos. Isso, por um lado, é surpreendente. Claro que não remeto a pessoas que jogam detalhes sem contexto da própria vida, ou aqueles que vomitam a opinião quando não são chamados, nem mesmo quem assume o que não existe para um primeiro contato. Falo sobre ser honesto, partilhar a si mesmo, sem adotar uma conduta programada, bem aceita e de fácil digestão. Conhecer alguém que não achamos bonito não nos impede em fazer amizade. Contudo, essa informação “deve” ser mascarada, para o “bem” da relação, certo? Não sei. Claro que má educação não é o mesmo que sinceridade – até porque há diversas formas de fazer uma colocação. Todavia, abafar as próprias emoções não condiz com a saúde social que a psicologia prega. Nem com a individual. Outrossim, tudo isso se agrava quando conhecemos alguém por quem demonstramos interesse.

Chegamos então ao grande ponto dessa narrativa prolixa: “a relação de afetividade entre indivíduos que mutuamente se gostaram”. Creio que seja de conhecimento comum a empolgação em conhecer alguém que desperta toda nossa atenção, atrai nossos corpos, cativa o interesse, seduz a concentração ou traz certos sorrisos. Nesses casos, os protocolos podem ser grandes inimigos. Quem nunca ouviu amigos aconselharem a não falar de ex-relacionamentos, de sexo, de gostos estranhos, de comportamentos incomuns, de histórias de família… Não obstante, é recomendado também não falar demais, não dar muita atenção, não encarar muito nos olhos, não ligar no dia seguinte e nem tecer elogios muito significativos. E dar mais de um passo de cada veze? Jamais. Falar que está gostando? Não pode. Perguntar se o encontro foi bom? Nunquinha. Sexo antes do quinto encontro? Nem pensar. Muito menos toda e qualquer coisa que demonstre muito interesse noutrem. Desse modo, meus caros, a relação é cozida em banho Maria à temperatura ambiente.

Agora, falando sobre a realidade que me cerca, posso piorar um pouco essa situação. Curitiba é uma cidade de relações efêmeras, rápidas, confusas, turbulentas e muitas vezes atrofiadas. Se não for casual, deve-se demonstrar isso com toda uma sequência de normas tácitas, que custam a aprender. Caso seja, há subgrupos de normas a cumprir, também. Assim há protocolos para todas as situações. E todo mundo fica perdido, nisso. Essa cidade em que pessoas só se falam, mas não querem se conhecer, coleciona histórias de insucessos e frustrações. Por quê? Ora, porque ninguém diz o que quer. E quem diz é interpretado como carente ou libertino. No fim das contas, para um relacionamento surgir, ele deve ser mais eficiente do que uma fecundação num útero seco sendo alvo de espermatozoides sem cauda. Claro, há quem consegue. Existem pessoas que cumprem os protocolinhos e conseguem belas histórias de amor ou amizade. Também existe quem não se encaixa nesse padrão comportamental. Mas parece que isso é exceção. Nesse bairrismo mental, as pessoas dificultam a aproximação dos outros, sendo que só os loucos e mais problemáticos atravessam toda essa cerimônia. Muitas vezes causando “traumas” que fazem com que os protocolos sejam mais valorizados. Desse modo, aquela xícara de café velha só é trocada por quem conhece muito bem a nova. Ou não?!

E o que acontece quando a gente quebra os protocolos? O que surge quando se fala “nossa, estou gostando muito de te conhecer”, “Do nada, senti saudades”, “te achei bonito de verdade”, “você me fez bem”, “eu queria te ver”? Será que isso é o mesmo que selar as chances de desenvolver uma relação? Ou é melhor esconder qualquer emoção e revelar no “momento certo”? Será então tudo está fadado a não dar certo se assumirmos as coisas? Falar pra alguém que esse nos dá tesão é pecado? Admitir que o nervosismo é maior, pela mera presença de alguém é o mesmo que condenar-se? Aceitar e partilhar a própria fragilidade é ruim? Fazer tudo isso significa que há algo de errado com quem faz? Estaríamos condenados ao limbo, por isso? Sinceramente? Não sei. A única coisa que sei é que quando os dois lados quebram protocolos, tudo parece menos assustador. A sensação é de que nada está perdido. Quando aquele olhar cúmplice é lançado sobre você, e ambos assumem a “culpa”, é libertador. Mas isto, caríssimos, é outra história. Respeitando o protocolo da boa escrita, irei. E desculpe por qualquer coisa, seja por quebrar minhas xícaras ou nossas conclusões. c[_]

Autor: Egon Sulivan Stevani

Desde Kant a maturidade é discutida pelo mar de cabeças afoitas por saber como nosso espécime se desenvolve. Nada se definiu, não obstante muito se criou com base em uma interpretação das declarações desse filósofo: ser maduro é ser autônomo. Por exemplo, a famosa Síndrome de Peter Pan. Tal síndrome demonstra a imaturidade de uma geração cuja independência se adquire após os 30 anos. Contudo, o objetivo deste texto é ilustrar como tal raciocínio é equivocado.

Caiu-se ao abismo do entendimento comum que essa Síndrome é representada apenas pelo adulto cuja idade avançada pressuporia independência, porém ele ainda vive com os pais. Equívoco. Aquele impertinente do facebook, do instagram o qual posta várias selfies sem sentido e até constrangedoras, impondo, portanto, aos olhos alheios uma imagem no mínimo repulsiva, é um peter pan. O menino que nunca cresce se estagnou na idade da formação do Ego, tempo esse em que a criança não tem sentido de mundo interior e exterior, em outras palavras, ela acha que o mundo inteiro é ela assim como é dela. Assim sendo, esse adulto garoto crê ser o mundo ele próprio, logo, porque não postar o que bem desejar, já que tudo é ele, inclusive aqueles olhos alheios. Identificou alguém entre seus amigos virtuais? Posso asseverar a possibilidade de esse ser energúmeno não morar com os pais, pode, inclusive, dispor de um emprego razoável, consequentemente, de uma renda satisfatória. Quem sabe até o considere uma pessoa madura. Todavia, é certo a viabilidade de encontrar alhures uma mulher ou homem maduros não só em idade cuja dependência de algum familiar lhe é pesarosa. Obviamente este último não possui um comportamento reprovável nas redes sociais. Apesar disso, o oceano comum acredita piamente que dos dois o segundo possui a Síndrome citada só pelo fato dele não apresentar em seus bens uma casa enquanto o primeiro, por ter uma moradia própria, não contém nenhuma característica do garoto que não cresce. Para deixar claro, aviso que não é objetivo desse texto discorrer sobre psicologia, logo a Síndrome de Peter Pan exprime uma complexidade maior que a aqui apresentada, porém já é informação necessária para sairmos do senso comum.

Cai-me à memória, passando a outro assunto, um evento intrigante. Nas minhas deambulações observo uma mulher, provavelmente mãe, e uma menina de aparentemente 7 anos. Ambas prestes a atravessar a rua quando a criança para, Por que parou menina? Vamos logo, ouço com dificuldade, Mas o sinal está verde e é pros carros passarem, responde a pequenina. Com uma resposta brusca, Não está vindo carro nenhum, vamos logo menina, entrementes à fala, um movimento abrupto no qual a mão da mãe agarra o braço da criança e a puxa. Depois do ocorrido, martelou-me a mente um questionamento: quem foi a mais matura? A pequena que estava a seguir as regras de trânsito ou a adulta que estava a burlá-las? Kant pode esclarecer essa questão. Para ele a maturidade advém do esclarecimento, ou seja, quando faço uso do meu entendimento sem necessitar de um tutor, logo, sou autônomo, possuo minhas próprias ideias e princípios a partir dos ensinamentos recebidos outrora e buscados por mim mesmo quando atinjo a maioridade. No caso da menina, o tutor ensinaria que os carros passam quando o sinaleiro apresenta a cor verde, logo, a autonomia seria ter uma opinião formada sobre o que fazer quando o sinal apresenta essa cor, por conseguinte, fazer uso próprio dessa informação buscando um comportamento apropriado por si mesmo, sem auxílio externo. Tendo isso em mente, é possível deduzir que a menina é madura, ao menos nesse aspecto. Pode-se pensar que a mãe também apresenta tal maturidade, afinal, assim como a criança, ela também apresenta uma opinião formada sobre tal regra. Contudo, tal atitude é um reflexo, uma cópia da atitude de qualquer indivíduo, portanto, não pode ser denominada como autonomia, já que tal palavra tem origem grega – autos significa próprio, nomia vem de nomos que pode designar normas- e representa aquele que possui norma própria. Para Kant, a diferença entre o maduro e o imaturo é justamente que aquele apresenta seus próprios caminhos, sua própria opinião e conduta, enquanto este não tem tal capacidade, pois copia o comportamento do oceano previsível. Constata-se por meio desse evento, então, que a menina era mais madura que a própria mãe.

Dito isso, pode-se deduzir que a economia influencia como pensamos a maturidade. Por primeiro, o adulto só é maduro quando tem um emprego que lhe forneça renda suficiente para comprar uma casa e ser independente. Por segundo, seguindo a mesma lógica apresentada anteriormente, uma criança não pode ser madura, afinal, depende financeiramente de alguém (assim como o adulto que mora com algum parente). Além disso, entende-se a frase “ser maduro é ser autônomo” como aquele que é independente economicamente. Percebe-se, a luz de Kant, a falha de tal raciocínio sobre a maturidade. Portanto, não dependam de um tutor, colham a informação recebida, ponderem sobre ela, busquem outras fontes sobre o assunto em questão, formem opinião própria e, o mais importante, fujam da conclusão massificada, pressurizada que lhes entregam.

Não é de hoje que sou apreciador de cafés. Porém não é de sempre. Tudo começou, penso eu, durante a oitava série em meados de 2002, época de Bhaskara e introdução à química. Lembro agora, que o começo não foi por gosto, confesso, afinal, meu acesso ao café era pela infusão confusa que lembrava um chá, com um pó de pouca ou nenhuma qualidade. Contudo, havia necessidade, cuja razão pedia para cobrir madrugadas em trabalhos, pela primeira vez, porventura, esmerados. E assim passei a “usar” meu futuro amigo, combustível do despertar, algoz da minha atenção. Não foi fácil, acreditem. Eu sequer sabia aproveitar, e abusava de açúcar, produzindo esgares a cada gole. Deplorável da minha parte.

Essa relação, caríssimos, perdurou até pouco tempo após o término do ensino médio. Somente em 2007, época de cursinho, que evoluí para apreciador, capaz de experienciar um bom café, distinguir alguns nuances, detectar histórias palatáveis. Para tal, obtive ajuda dum gatilho inesperado num amigo improvável. Fora dentro do España Café que, com sugestões e estímulos do encantador barista, Giovani Bonfim, passei a provar formas diferentes para o, até então não tão amado, café.

A primeira, e mais inesquecível, recomendação foi o moca (ou mocha). Para quem desconhece, é uma variação do café com leite, que abusa das diferenças de densidade dos compostos da bebida, para então dividi-la em camadas. Aqui, o chocolate repousa no fundo, criando uma base densa e aveludada. Sobre este, leite seguido de café, imediatamente coberto de chantilly. À primeira vista, parece mais apreciável com os olhos do que com as papilas, de apresentação reconfortante e modesta. Lembro perfeitamente de perguntar para o Giovani como eu iria beber aquilo. A resposta mais completa, depois do óbvio “como você quiser”, veio como a seguinte sugestão: “bata tudo com a colher, bem rápido, e experimente”. Incrível! A presença dos amargos de café e chocolate, enraizados no leite apaziguador, traz à boca suspiros. Ainda, uma doçura “chocolática” inunda as papilas e acolhe a alma. Juntos, degradam chantilly e efluem sabor. Bastou uma xícara para me render aquele mundo do café.

Logo os horizontes se expandiram. Vieram doppios e lungos, puros como anjos e fortes como o amor. Imortalizando xícaras e momentos. Acordando dias em prazeres jubilantes. Em outros momentos, não tão matutinos, vieram os maravilhosos correto e Irish coffee, deslumbrantes em sensações. O primeiro, fusiona licor (ou Whisky) à soberba líquida, enaltecendo os gostos residuais e marcando o paladar ao primeiro contato. O último, clássico irlandês, criação de Joe Sheridan, combina Whiskey (sim, há diferença com o Whisky), leite ou espuma de leite, e açúcar mascavo, tornando a experiência forte e o gosto marcante. O Irish é ousado ao trespassar o paladar, conquistando o estômago, quando nos esquente e energiza, sem remorsos. Outrossim vieram os espressos italianos, lattes, romanos, pannas e uma quase infinidade de variações. Destarte, o café fez-me feliz. Acordados no prazer e na devoção um ao outro.

O café é surpreendente. Concordo com Ducasse ao manifestar tal admiração, por um produto de tão vasta utilização, cuja sorte de variações é infindável. Cada uma das apenas quatro espécies, arábica, robusta, racemosa e libérica, apresenta características que alteram-se de acordo com a moagem, cultivo e torrefação dos grãos. Assim, o café assume dimensões colossais, servindo a todo e qualquer momento. Sua existência critica qualquer momento prévio, ausente de seus cuidados. Ele suprime o sono e zurzi à razão. Uma entidade sem necessidade de explicações, tal qual a causalidade de Kant. Sua única necessidade é sobrepujar os sentidos, ora como bebida, ora como insumo dos mais incríveis pratos. Sejam nos charutos de chocolates com mousse de café, pudins de café, bolachas, cremes, bolos, sorvetes, tiramisus, frapês… a lista não para. Seus prazeres competem com o sexo mais lascivo que puder imaginar, e como tal, esquenta, anima e desperta. E o café não tem, sequer precisa, de hora. Contudo…

Ontem à noite, no intervalos das atividades, fui comprar um café – um simplório e sedutor tradicional “passado”. Gentilmente pedi um café puro, preto como a morte, para estender um pouco mais a noite. A atendente desgostou, ecoando sua desaprovação nas míseras palavras seguintes: “café puro ‘essazoras’?!” – vomitando sarcasmo. Buscou a bebida com descaso, a contragosto, desfilando caretas. Fosse menos tranquilo, questionaria-a em alto e bom som. Entretanto, isso não é necessário. Há quem não entenda o deleite reverberante da bebida que esquenta o coração e preenche os sentimentos. A pobre alma não concebe o amado grão não prende-se no tempo, nem precisa da aprovação comum. Ao café basta a água quente e um recipiente no qual caiba altivez líquida, paixão quente, inquietação forte, gosto celeste e alma negra. Assim, peguei meu café. Bebi. Sorvi uma noite melhor. Agora, que tal uma caneca bem cheia de café? c[_]

Autor: Egon Sulivan

Que Bilac me perdoe, todavia, quero o turbilhão da rua. Observo as ruas, percebo os movimentos, noto os acontecimentos. Escrevo como um deambulante, capto sensações avulsas e lapido-as até que tenham forma. Desculpem-me, caros leitores, por, várias vezes, tal forma não ser agradável. Além disso, não posso deixar de pedir perdão por minha lente estar, inúmeras vezes, quebrada. Meu texto possui um conteúdo torto, afinal minha escrita é a multidão, o barulho, o turbilhão.

Que continue a me perdoar, contudo, não sou um ourives. Não moldo palavras nem as faço joias. Posso dizer que as escolho num irrequieto, angustiado, dolorido, labutado e raciocinado dedilhar ou mover de mãos. Minhas frases, meus caros, são o caminho o qual desejo que percorram; as pedras, elas são as palavras. As palavras no meio do caminho; não as deixo para atordoá-lo, atormentá-lo – talvez um pouco – porém, deixo-as para formar uma construção sólida para que vossa pessoa possa caminhar meu texto e, quando necessário, para que tropece em suas pedras. Em suma, para que declare: “Tinha uma pedra no meio do caminho” ou “No meio do caminho tinha uma pedra”; qual das frases ficará em suas retinas fatigadas não serei eu a escolher, caro leitor. Assim sendo, meu texto o faz escolher um caminho e uma pedra, ambos a atormentá-lo. Dessa forma, não sou um ourives, sou um construtor, um daqueles torto, que nascem gauche na vida.

Assim sendo, leitor, eu teria parado de ler na primeira linha, afinal, tudo o que deve saber é: que o parnasiano me perdoe. Entretanto, que autor não quer leitores? Eu seria um desses, provavelmente, por preferir um lirismo louco, conturbado, cheio de adversativas e de concessivas. Conquanto essa seja minha produção, racionalidade precede minhas construções, pedra por pedra cada uma num lugar exato, numa ordem calculada, numa interpretação ambígua. Dito isso, como um deambulante, estou a observar qual será a pedra no seu caminho.

Autor: Jope Leão Lobo.

Caso soubéssemos a última vez em que veríamos alguém, ou mesmo compartilharíamos um momento com certa pessoa, num dado lugar, como seria? Provavelmente diferente, quiçá, mais intenso, por valer de todos os clichês para apreciarmos o presente, corroborados com cada lugar comum sobre aproveitar os momentos como se fossem o último. Saberíamos, de certo, da singularidade do presente, motivando-nos distintamente. Contudo, esse saber ao qual me refiro é empírico e não meramente informativo, afinal, é quase impossível não receber um ou muitos conselhos dessa estirpe. Sendo somente quando experienciamos algo desse tipo que entendemos sua profundidade.

Certo dia fui ao Centro Cultural Tomodachi, aqui em Curitiba. Lugar no qual fiz diversos amigos, iniciei estudos na língua japonesa, pratiquei desenho de estilo Manga (quadrinhos japoneses, em resumo) e contemplei várias experiências pela primeira vez, direta ou indiretamente. Durante a visita, além dos corriqueiros abraços e beijos distribuídos, num abrasileiramento de cumprimentos, resolvi “dar um pulinho” à sala de aula, onde aprendia a desenhar. Adentrando o cômodo senti o passado jorrar sobre mim, como torrente, desaguando lembranças, nostalgia e risos esquecidos. Dentro da salinha, ocupada por uma mesa retangular e algumas estantes, cheias de Shōnen Jump, Shōnen Magazine e Coro Coro Comic, pude “voltar no tempo” e resgatar momentos. Fora nesta sala que a paciente e incansável professora Simonia tentava orientar nossos traços e insistia em me lembrar para não fazer trincheiras no papel. Ali, ríamos alto, discutíamos gastronomia, ciência e cultura, questionávamos as obras dos diretores de cinema, trazíamos amigos, copiávamos modelos e tentávamos criar personagens. Eu criei laços dentro daquela sala, bem como ri, dormi durante aulas, guardei explicações, dividi conselhos e vivi uma imensidão de ensejos.

Ao olhar o vazio na sala contemplada pelo sol poente, cujos raios emolduravam os móveis em dourado, o próprio mundo verteu silêncio, e senti-me desolado. Naquele instante tão singular eu entendi: nunca mais nos reuniríamos. Embora ainda tivesse o contato de todos, a excêntrica turma de Manga I, aquela que quase não conversava sobre Manga, jamais se reuniria novamente. Aquela com um conversador, um dorminhoco, uma tímida, um empolgado… Neste momento pensei “Quando foi a última aula?” e “Como foi a última aula?”. Eu deveria ter dado uma despedida mais calorosa. Abraçá-los como nunca o fiz. O pensamento mostrou-se sofrível, tais quais as únicas certezas cabíveis ao homem: o sofrimento e a morte. Não pude abandonar a sala sem meu mais melancólico sorriso e uma tímida lágrima, o primeiro pelo passado inesquecível e a segunda pelo futuro que não teria a oportunidade de ter conosco. Ao virar as costas, carreguei o que pude daquelas alegrias outrora vívidas.

Certamente esse assunto já foi, quase exaustivamente, abordado por diversos escritores, artistas e filósofos. Contudo, não me recordo, de uma vez sequer, ser avisado sobre o quão encadeadas são essas despedidas finais, das quais não podemos escapar. Conforme o tempo passa deixamos de ver, conviver, conversar e partilhar momentos que, e com quem, gostamos. Deveras compreendemos a infalibilidade da morte, pois tal alerta habita nossa biologia, mas isso é mais assolador. Sem embargo, a noção de que, embora estejamos vivos, sobrecarregados com possibilidades, não poderemos mais viver tais momentos, é surreal. Somente quando tal noção torna-se contundente é que notamos a relevância de muitas situações. Abraçamo-nos com desolamento voraz e cálida esperança. É inexequível tentar manter, até a senescência mortal, todas as situações vivíveis. Todavia, podemos enxergar meios de aproveitar cada oportunidade escondida à vaidade juvenil de controlar a vida. Neste repousa aquela esperança.

Assim, questionamo-nos de quantas vezes pudemos afirmar, convictos, um “até logo”, sem saber que sentenciávamos um derradeiro “adeus”? Não há como saber quando será a última festa com aquele melhor amigo, que nos faz rir tanto. Outrossim, o momento do último abraço naquela amiga querida, encorajadora e cheia de inspiração. Igualmente, o café em grupo, permitindo sorver afeto quente, amargo e acolhedor; a festa de comemoração, cheia de imprevistos, brindes e discursos inflamados; o jantar que reuniu corações, aconchegou confissões e satisfez fome e sede e alma. Ainda, a última brincadeira com seu gato, antes dele envelhecer desejoso de seu tempo livre. Não obstante estão os últimas telefonemas, cartas, declarações, loucuras, brincadeiras, RPG, risadas em grupo, fotos com a galera… A lista não se esgota. As chances sim. E há outras situações enumeráveis, advindas de possibilidades lábeis. Sabe? Naquele dia que você deixou de falar que tinha gostado muito da comida da sua mãe, antes de se mudar e nunca mais ter uma chance igual. Ou ainda, aquela tarde, na qual você deixou de falar um “é, você é bonito” ou “então, eu gostei de você” ou “quer sair comigo?”. Coisas assim, tão fáceis, encantadoras e leves, que passarão.

Destarte, não vejo necessidade em vivermos condutas mumificadas, sem declarar o que queremos ou buscar o que nos faz bem. A ideia assustadora de que nunca mais veremos pessoas do dia a dia, sejam elas quem forem, deveria ser estímulo para ir além, entoar desejos, fascinar sorrisos, conquistar as despedidas em sua completude. Para cirandarmos todas as cirandas, compreender a fragilidade das pedras preciosas, ladrilhar histórias, conhecer anjos em bosques… Viver irredutivelmente! À vista disso, quando nos despedíssemos, sem resquícios ou remorsos, partiríamos num definitivo adeus.

Você adentra o restaurante, observa o panorama e vê um bom ambiente. Decide, então, comer ali. Um garçom se aproxima e pergunta “Mesa para quantos?”. Eu respondo “Para um!”. Nisso, o indivíduo parece entrar em parafuso e desencadeia incredulidade: “Tem certeza? Você não está esperando mais ninguém?”. Claro, eu entrei no estabelecimento para mentir, de certo. Ou melhor, me confundi. Certamente que não devolvi essa irreverência, mas a estranheza do rapaz – e não só dele, como de muitos outros antes, com os quais já fizera o mesmo pedido – era impressionante. Quando confirmei, o pobre homem parecia uma TV chuviscando, desolado com a informação. O fato de que iria jantar sozinho parecia indigesto.

Indiferente à opinião do garçom, sentei-me à mesa. Após fazer meu pedido, passei a notar alguns olhares, tanto de clientes quanto dos funcionários. Eu era convizinho à existência do aborrecimento comum! Naquele dia sei que fui estorvo. Ora o garçom bestificava-se com o cliente solitário em meio ao restaurante lotado, ora a bartender demonstrava expressões piedosas. Sem contar os clientes, que aparentavam alguma ansiedade. O desejo de todos coincidia, ao menos pelos que podia sentir, que eu terminasse logo e fosse embora. Não quis! Saquei meus talheres e contemplei minha experiência gastronômica. Com uma mensagem não verbal, mandando todos ao oitavo inferno de Mephistópheles, degustei com lascívia meu prato. Quando parti, ri ao notar o alívio alheio.

Penso em como é comum ouvir afirmações do tipo “Á, eu não quero ir comer sozinho!” e outras derivações congruentes. Existe uma enorme resistência à experienciação solitária. Por um lado, entendo o quão bom ~quiçá melhor~ é rodear-se de amigos, familiares, pessoas a quem amamos ou mesmo ter aquela refeição romântica, com muitas intenções. Mas por outro lado, não vejo problema algum em comer sozinho. As duas situações deveriam ser igualmente aceitas. Infelizmente, não é o que ocorre.

Dado o contexto certo, igual ao meu caso no restaurante, comer sozinho passa mensagens “ruins”. Você pode ser visto como “o fracassado que tem ninguém” ou “o abandonado, desolado, descartado, pobrezinho e depressivo”. Ademais, adquire a característica de estorvo, transfigurando-se em incômodo aos presentes. Em parte, um único cliente ocupando uma única mesa (situação desnecessária, mas consensuada), significa uma redução da amplitude de clientela. Dessarte, não justifica a desaceitação.

Ninguém é obrigado a estar acompanhado.

O grande ponto é que qualquer um pode jantar sozinho, sem que isso signifique algo ruim. O prazer da experiência pode ser até maior, inclusive, já que a atenção não recebe competição. Seja para saborear um suculento mignon tenro, a cremosidade de um “gelato”, as texturas empilhadas duma tortilha ou o que for. Comer é um ato íntimo e não precisa ser compartilhado toda vez. Felizmente, surge uma tendência sem jantares a sós ~e isso ficará para outro dia. Seja você pedindo mesa para cem, dez ou um, não deixe de apreciar cada garfada.

Bom apetite. c[_]

Quem nunca foi para uma festa, balada, ponto de ônibus, restaurante, lanchonete, consultório, praia, estação espacial, faculdade, velório, dissecação, casa de tia, jogo de futebol, campeonato de Magic, aula experimental de Pa-kua ou qualquer outro evento e nunca encontrou alguém que conhecia?! Bem, eu já tive vários encontros desses. Já conheci pessoas assim, com as quais fiz amizade. Penso que tais situações sejam triviais para a maioria das pessoas. Além disso, cada tipo encontrado irá determinar sua reação. O que é simples, não é?! Há pessoas das quais gostamos muito e ficamos felizes ao encontrar. E há outras… que nem sempre será uma alegria ao encontrar. Para explicar isso e chegar onde quero, vou definir os quatro tipos de pessoas que podemos encontrar: conhecidos, colegas, amigos ou insistentes.

Primeiro, creio que seja de comum senso o termo “conhecido”. Afinal, é alguém que você conhece, algumas vezes “de vista” e noutras por convívio. Um conhecido, quando encontrado ao acaso, não será alguém que fará muita diferença, geralmente. Pode até ser legal, como um gatilho para você se enturmar ou tornar-se mais próximo ao conhecido (evoluindo para o patamar de amigo). No mínimo, um breve e simplório “oi” trocado – ou completa indiferença, de um ou ambos os lados. No mais, todo mundo sabe que um conhecido não é a expectativa da festa…

O caso seguinte é o de quando encontramos um colega. Bem, há quem confunda colega com amigo ou conhecido. Contudo, colega é aquele que possui a mesma profissão que você, ou que fez as mesmas atividades, dentro de uma mesma área ou instituição. Assim, um colega pode ser um mero conhecido ou um estimado amigo. Em todo caso, quando nos referimos a alguém como colega, denotamos certa distância, acusando uma intimidade superficial e mais restrita. Encontrar esse sujeito é algo indiferente na maioria das vezes. A diferença mesmo está na frequência de convívio, afinal, é de bom grado manter certa relação harmônica com os colegas, para não prejudicar o trabalho (ou mesmo para melhorá-lo). Isto posto, encontrar um colega num ambiente informal e inesperado, geralmente mostrará que ambos possuem algo em comum (afinal, quem nunca encontrou “fulano” pulando na balada que você menos esperaria encontrar?! Eu já. ^^).

Bem, o próximo tipo de pessoa que encontramos é o favorito – se não for, tenho que rever alguns conceitos. O tão estimado amigo. No intuito de definir a relação para com este, busco o conceito explicado por Aristóteles, que a classifica em três formas distintas: amizade pelo prazer, amizade pela utilidade e amizade pela virtude. No primeiro caso, temos o amigo por prazer. Esse é aquele que buscamos quando queremos nos divertir, rir, aproveitar a vida e relaxar. É um estágio intermediário entre utilidade e virtude (essa é uma interpretação minha), no qual já dividimos intimidades, gostos e contrapontos, quando passamos mais tempo juntos e conhecemos a rotina do outro. É redundante, mas essa é uma forma bastante prazerosa de amizade. Agora, temos o segundo tipo, a amizade pela utilidade. Essa é a forma mais simples e basal (embora amigos não precisem começar por aqui, como uma sequência linear). Nessa categoria temos todos aqueles com quem convivemos e partilhamos necessidade mútua. Geralmente nossos colegas mais próximos se encaixam nessa categoria, pois o contexto une-nos e condiciona-nos a isso. Assim, essa é uma relação de laços estreitos, que podem ganhar profundidade ou romperem-se, sem que ninguém fique desolado. A última classificação de amigo define o mais importante de todos, que, segundo Aristóteles, é o amigo (ou amizade) perfeito. Aqui, a amizade existe pela razão de serem amigos. Não precisa existir utilidade secundária ou somente o compartilhamento de prazeres. Nessa categoria dividimos dor, sofrimento, prazer, sonhos, fracassos, conquistas, inutilidades e o que mais ambos quiserem, da forma que melhor convir. É o nível mais elevado numa relação humana, a meu ver, no qual o que importa é a relação em si – Aristóteles ainda limita quais são os seres humanos que podem chegar a essa relação. Vale a leitura, para refletir.

Finalmente, chegamos no insistente. Bem, consideremos que qualquer pessoa que não seja amigo e nem colega, passa a ser um tipo de conhecido. Todos sabem (espero que saibam mesmo) que laços se rompem, muitas vezes. Talvez por não precisarem mais colaborar ou não ter mais diversão entre ambos ou por quaisquer outros motivos. Assim, amigos e antigos colegas (?!) “caem” à categoria de conhecidos. Mas não um conhecido qualquer, e sim alguém que te conhece até certo ponto. Acontece, contudo, que nada é tão simples. Como estamos falando de relações, a interpretação nem sempre é a mesma para todos os participantes. Convenhamos, há gente sem noção no mundo, bem como pessoas carentes, sujeitos com inteligência interpessoal subdesenvolvida e coisas do tipo. E é sobre esse “tipo” de pessoa que dedicarei algumas muitas linhas.

É muito comum, para quem está em mais de um círculo de convívio (grupo de pessoas comuns aos membros do mesmo grupo…) ter alguém que já chegou a ser amigo, ou um conhecido que se aproximou demais, mas que representa certo arrependimento. Aqui não falo de uma pessoa maldosa ou ruim, mas sim… não legal, não agradável, não necessária – 3 coisas que ela não consegue ser. Voltando ao fato de que relações são interpretadas distintamente por cada participante, é compreensível que o insistente nasça dessa situação. Mas então, por que o termo “insistente”? Ora, porque a criatura insiste. Insiste em achar que há uma grande amizade (ou mesmo que fosse pequena) entre vocês e que, devido a isso, você precisa da opinião dela para alguma coisa, em achar que te conhece bem e em achar que você gosta da companhia dela. Insiste em achar que são, deveras, amigos. Outrossim, achar que tem direito de ser invasiva, em apoderar-se de seus momentos e de forçar-se em sua vida. O insistente gosta de achar (sim, a repetição foi proposital, gente), pois não pensa que pode ser desagradável, desnecessário e abusivo. É aquele cara que surge na balada pra “entrar” na conversa e acaba com o assunto – e está aí algo que os insistentes têm pouco. Geralmente, falam de uma coisa só. É a guria que publica porcaria na linha do tempo e te marca, é a criatura infeliz que faz piada e a repete, até alguém rir por educação (ou por ficar sem paciência), é a encarnação do desgosto que, por não ter ou se importar com conhecimento, parece um remix de tédio. O insistente é aquele ser que não faz por mal, e você acaba por tolerar a existência dele, sem o mandar embora, seja por educação ou pela criatura ser algo de um amigo seu (parente, namorado(a), amigo mesmo…). Dessa forma, quando encontramos com uma criaturinha dessas, respiramos fundo, mas muito fundo (FUNDO MESMO!!!), porque sabemos, nas profundas trevas de nosso coração, que ela VAI nos encontrar.

Bem, caríssimos, penso que todos conhecem alguém assim. Caso não, então talvez seja um bom momento para se questionar sobre “quem sabe, sou eu um insistente”. Não é nenhum crime ser um desses. Só não é legal. Ademais, recomendo “Ética a Nicômaco”. c[_]

Não foram poucas as vezes que eu escutei afirmações discriminativas sobre minha comida. Comida chique, comida de pobre, comida de rico, de hipster, executiva, infantil, complicada (essa é, particularmente, muito boa) e algumas outras. Acho muito incrível que algumas pessoas vêem, nitidamente, essa distinção. Assim, penso na inutilidade de tal segregação aplicada, diretamente, sobre a comida. Mais curioso é que alguns assumem, como mandamentos, que não comem determinado tipo de comida, partindo de argumentos como “isso é chique demais para mim”, “eu não vou comer isso, coisa de quem não tem condições” ou mesmo “isso é comida de bicho”. Eu adoraria perguntar aos “estômagos” dessas pessoas: você nota o quanto é gasto num prato? O que você acha ao comer o mesmo alimento que um animal de outra espécie come? Você acha que esse tomate valeu o investimento? Quando você come algo de outra classe, o que você faz para digerir? Se pudesse responder, certamente manifestaria, claramente, confusão com tais perguntas.

Tais “argumentos” (se é que poderia chamá-los assim) são, no mínimo, um delírio. Primeiro, porque muitos desses juízos não passam de uma interpretação intolerante da própria cultura, assumindo uma dicotomia inexistente ao cerne da comida, do comer, da vida e da gastronomia. É bastante compreensível que a comida seja influenciada, em sua criação e em seu consumo, pela cultura que a cerca e representa. Entretanto, não consigo aceitar (ou melhor, tolerar) essa “ladainha” de que comida pode ser distinguida entre pobre e rica, como se fosse mais um divisor de classes. Mas, antes de discorrer minha discordância, farei algumas colocações.

A primeira coisa é assumir que a alimentação é inerente ao ser humano, participando e construindo imensamente na caracterização cultural. Isso não pode, de maneira nenhuma, ser ignorado. Contudo, a segmentação de que tal prato ou receita sejam de determinada “casta” não passa de absurdos. Somos os mesmo animais, com as mesmas necessidades e a mesma capacidade de apreciar algo que possa ser bom. Isto posto, é importante ressaltar um segundo ponto: somos indivíduos com memória – memória gustativa — responsável por boa parte das nossas escolhas alimentares, sem saber o preço do prato, muito menos importando-se se outro bicho se alimenta daquilo. No máximo, influenciará na “sensibilidade gustativa”, ao saber que aquilo “é melhor” – como se fosse um alimento para o seu escopo pessoal. Eu simplesmente não aceito tão ridícula divisão, que rotula de maneira burra, diluindo a importância real da comida. Comer envolve outra perspectiva.

O mais relevante na gastronomia é a experiência. Nesse quesito repousa o grande significado, a maior resposta, o verdadeiro destino dos comensais. Não há preço que melhore o cheiro dum ovo de mil dias, quiçá a textura de um escargot ou a sensação aveludada de um bom pudim. As estrelas de um restaurante não substituem os sabores da infância, o prato do primeiro beijo, o pedaço de bolo feito por sua mãe, naquele dia em que tudo parecia sem gosto. Desse modo, podemos listar inúmeros alimentos, consumidos de diversas formas e por diversas pessoas que, graciosamente, quebra essa moral imposta. Qualquer que seja a idade, a renda, etnia ou tribo, é possível encontrar um alimento, transformado em prato, que será transcrito como experiência feliz.

Nesse ponto temos o pão, quase um rei dos alimentos acessíveis, customizados, incorporados, modificados, adaptados, inclusos, caros, baratos, sofisticados, simples, anacrônicos e do que mais o pão quiser. Pão é pão e é irredutível, capaz de acolher gostos tão distintos quanto suas possibilidades. Não obstante, temos um grande aliado em congruência, “divacidade” e deliciosidade que, outrossim, faz papilas saltitarem: o ovo. Ambos são magnânimos na gastronomia, protagonizando entradas, guarnições e sobremesas. Colorem os lanches da tarde e enriquecem cafés da manhã, indecorosos às dietas e às afirmações pífias de que comida se divide em avaliações rasas. Juntos, chegam à soberba, com gosto eloquente e conceito humilde. Eis que temos o pão com ovo – e que os veganos me desculpem, mas não posso diminuir o significado desse insumo.

Penso que muitos possam ficar desacreditados com minha afirmação. Mas acalmem-se, eu explicarei. O pão com ovo é imoral à moral que defini, naquilo que observei. Simples assim. Ele é fácil de fazer e de agradar. Serve para gostos distintos, feito com diferentes ingredientes, tipos e técnicas de cocção. Pense numa ciabatta inundada pela gema suculenta do ovo, agregando cor e somando gosto ao sanduíche. Talvez prefira ovos mexidos com um pão caseiro tostado na manteiga, fazendo a manhã se render na sua boca. Ainda, há quem resista à maciez de um pão de leite com ovos mexidos cremosos?! É preciso certo esforço. Como não querer um pão francês com ovo na chapa, um croissant recheado com ovos picantes ou poché com pão australiano?! Dessa forma, quem pode afirmar qual é menos importante, mais chique ou “tribal” que outro? Além desses, outras delícias rebelam-se contra essa moral deturpada, como o brigadeiro, o macarrão, a coxinha, as farofas, os bolos, as compotas e muitas outras formas de prazer e experiência.

Do boteco à cozinha de Alain Ducasse, comer é uma experiência, que pode ser positiva em qualquer lugar. Tudo depende do quão disposto você está em aproveitar e do quão justo fora a forma como conseguiu. A comida pode se encaixar como simples, trivial, alta, baixa ou gourmet (que certamente serão tópicos futuros), mas nenhuma é melhor que a outra, ao tratarmos da experiência em potencial. Assim, é inconcebível se limitar por noções distorcidas. Independente do tamanho da fome, cabe a você render-se a sabores novos, apreciar antigos ou sentir o gosto presente. Qualquer posição limitadora é desnecessária. Bem como aquela moral.